皆様からのお便り 『長崎の山』 藤川 卓爾様

1857年 、オランダからヤーパン号(後の咸臨丸)で幕府の海軍設立に応じて、カッテンディーケが長崎にやってきた。この時一緒にやって来た

のが、ハ・ハルデスや医師ポンぺである。帰国後に長崎滞在中の日記をもとに『長崎海軍伝習所の日々』を上梓する。

その中に長崎の山についての記述がある。

「こんな美しい国で一生終わりたいと何遍思ったことか。例えば二本木、浦上、北華山(烽火山の誤訳と思われる)、金比羅、蜜柑山、三形その

他の場所の名は一生忘れる事はできない。・・・・・登っても登っても何時果てるかとも思われるほど長い道である。しかし、いったん頂上に

達すれば忽ち眼界は開けて、長崎、島原、大村の諸湾は一眸のうちに集まる。」P‐49

長崎の山は、今も人を惹きつける。 カッテンディーケは帰国後にオランダ海相、外相を歴任した。 「牧浦記」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

長崎の山

藤川 卓爾

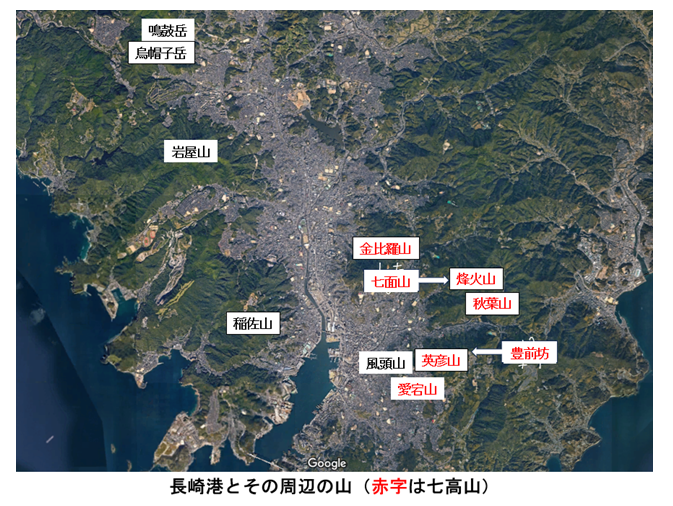

長崎港の周辺にはいくつかの山がある。長船に一番近いのは稲佐山(333m)である。昔、会社には昼休みに稲佐山まで上る強者もいたようである。山の上から見る長崎港は美しい。

長崎には七高山巡りという習わしがある。お正月に金比羅山、七面山、烽火山、秋葉山、豊前坊、英彦山、愛宕山に登るものである。私は七高山巡りをしたことがないが、そのうちのいくつかの山に登った。

金比羅山(標高366m)に最初に登った時は浦上天主堂の裏の方から登った。定年退職後、網場にある大学に勤めていた時は西山ダムの下流に住んでいたので、室生寺の横から登って、金比羅山頂、金刀比羅神社を経て東高に降りるコースで時々ハイキングをした。金刀比羅神社の由来には次のように書かれている(抜粋)。

「宝永二年(1705)に讃岐国から金比羅大権現の分霊をこの山に祀った。古くは天孫降臨の伝説がある。長崎奉行をはじめ一般の信仰が篤く海上安全の守護神と仰がれた。」

七高山巡りは上記と逆方向に諏訪神社から登って金比羅山から西山に下りて、西山ダムの堰堤を渡り、片淵近隣公園を通って七面山に登るようである。

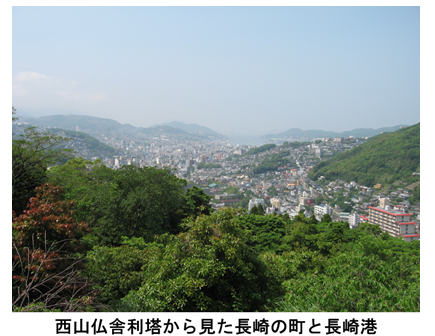

西山ダムの東側には仏舎利塔があり、よく散歩に行っていた。ここからも長崎の町と長崎湾がきれいに見える。

|

|

仏舎利塔から健山を越えて烽火山(標高426m)に登ったことも何回かある。烽火山のかま跡 - 長崎市ウェブサイト(文化財課)によると、烽火山については次のように書かれている。

「寛永15年(1638)島原の乱平定後巡視に来た松平信綱(まつだいらのぶつな)の命により野母日野山(現在の権現山)とここに番所が置かれ、外国船来航は野母から五挺立て船で注進、ここから狼煙(のろし)を揚げて近国に通報する手順となっていた。はじめ地元農民2人ずつ詰めたが、万治2年(1659)番士を新規採用して交替で詰めさせた。その後泰平が続き明和元年(1764)廃止された。文化5年(1808)フェートン号事件であわてて復活再造。取付道路も修理されたが同12年また勤番を停止。翌年廃止された。烽火台の壁高3.6メートル、坑口直径4.8メートルの円堤で下部に3ケ所の火入口あり、近くに用水池御番所(座敷・台所・風呂・柴小屋等)の跡がある。」

烽火山の山頂からは武功山を経て鳴滝に下りていた。一度だけ烽火山と健山の間から七面山の七面大明神に下りたが、滑り落ちるような急斜面であった。

英彦山(386m)は入社した頃に一度登ったことがあるが、退職後にも一度登った。山の名前の由来は元和元年(1615)豊前国英彦山から英彦山大権現を勧請し、山頂に祀ったことから彦山(英彦山)と呼ばれるようになったと言われる。

蛍茶屋から日見峠に登る途中の本河内低部貯水池の近くにある登山口から登ったが豊前坊にも登ったので結構きつかった。

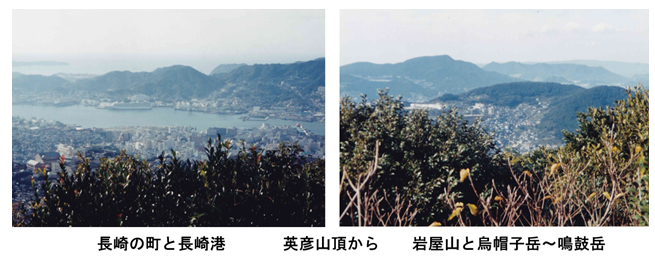

英彦山の山頂からは西側には長崎の町と長崎の港が見える。西北を見ると岩屋山(475m)が見える。岩屋山の先には滑石から時津に連なる烏帽子岳や鳴鼓岳も見える。

七高山には含まれていないが、風頭山(133m)は七高山の最後の愛宕山からも近い。「長崎ぶらぶら節」に歌われているように、風頭山は金比羅山とともに「ハタ揚げ」の名所である。

寺町の晧台寺の前の幣ふり坂を登っていくと風頭山に到る。途中にシーボルトの娘の楠本イネの墓がある。風頭公園からの見晴らしは良く、西には長崎の町と長崎港、西北には金比羅山もきれいな形で見える。風頭公園には坂本龍馬像がある。

大学を退職して長崎を離れてからは、時々長崎に行くことはあっても山に登ることはない。

長崎空港から大村湾越しに岩屋山や烏帽子岳、鳴鼓岳を見ると昔を思い出す。

以上